整理整頓で必要なことは、不必要なものは処分することが大事です。

必要なものは使用頻度で区分し置き場を決めます

【整理整頓基準】

| 利用頻度 | 置き場 |

|---|

| 作業の都度使うもの | 固定ロケーションにして最も容易に取り置き出来る置き場 |

| 毎日1回以上使うもの | 固定ロケーションにして腕の動きで取り置き出来る置き場 |

| 毎週1回以上使うもの | 透明ボックス等に一括入れし、使う都度拾い出す置き場 |

| 毎月1回以上使うもの | 表示を付け、引き出し等に収納し使う都度拾い出す置き場 |

作業台と設置位置

娘の下宿時代のテーブルワゴン払い下げ。

- 右に窓要す

- 正面のガラスは紙で遮光

- ゴミのエリア外飛散防止。

- マットを裏返して敷き作業音削減(深夜作業が可能)

- 毎日必要な用具を台に常設。

- 乾燥タオル(使用後用具清掃)

- 椿油タオル(使用後用具清掃)

- 布の前垂れ(ゴミ進入防止)

- 昇降可能椅子

用具置き場(作業台(5)の拡大)

毎日使用する用具は、使用頻度に応じて位置を決めます

- 固定ロケーションで置く(探す無駄排除)

- 元の位置に戻す(時間測定し、結果を見て実感すれば習慣可能)

- 身体の動きは手(腕)のみで出し入れ可能(動作の無駄排除)

- 使用頻度3日毎位の用具。

- 台は70センチ×40センチですが充分です。

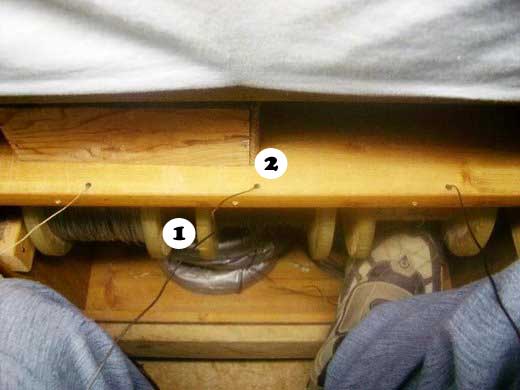

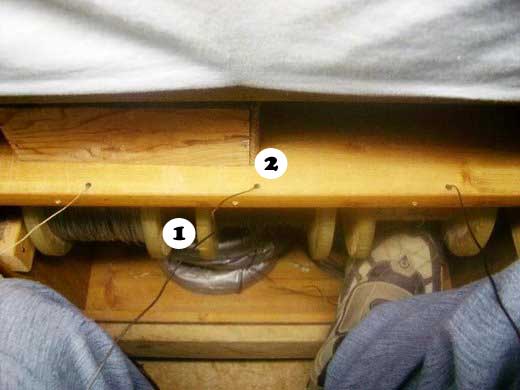

アルミ線格納(作業台(8)の奥)

使用頻度の高いアルミ線を作業台下にロール巻きし(1)、取出しを容易にするため棚に穴をあけています(2)。

用土置き場(作業台の引き出し?)

植え替えたいと思ったら即実施可能。

100円のざる(1)に今すぐ実施するための用土を少し。

同時に使用するステンレスおたま(2)も収納。

引き出し表示

たまにしか使わない道具は作業代とは別の机に収納。

引き出しには内容を書いておく、透明容器又はオープン置き場に置くこと。

連続使用品

たまにしか使わないけれ度使い始めると連続して使用する道具は

作業代の隣の棚に置き、引き出しを開けっ放しで作業が出来るように。

移動用用具置場

(1)は、移動用用具置き場で、各盆裁棚の落下防止柵に掛けて作業をしますとゴミの飛散が少なく妻との口論が削減できます。

ゴミ受けは、スパーの買い物袋です。

(2)は、大物盆裁用回転台の中間に取り付けたパンチングプレートですが、作業時は、各孔に用具の先端を差込使用できます。

用具入れ前掛け

前掛けに必要用具の入るサックを取り付けました。

千円カットの床屋の従業員が使用している理髪用具入れをみて更に前掛けとドッキングさせ、利便性を高めました。

注意:用具差込を確実に行わないと用具破損や足の切傷にるながる。

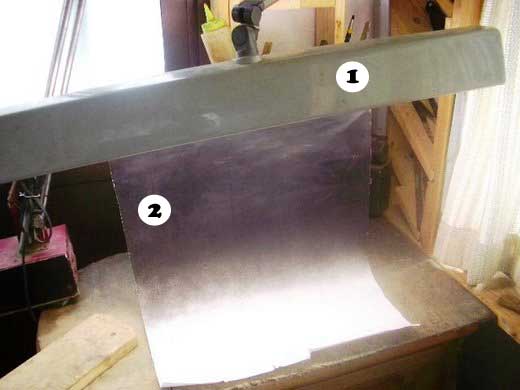

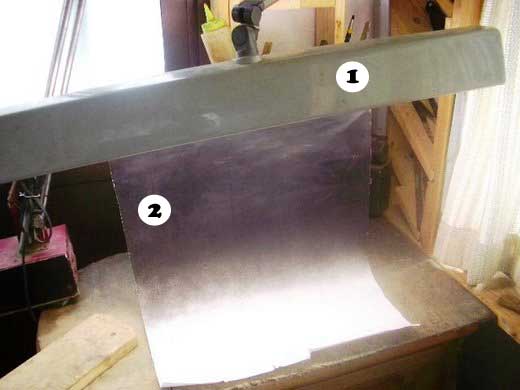

スクリーン

写真取り時チョットした背景が必要。

そこで作業台の蛍光灯スタンドを利用して撮影をします。

各資料の多くは、このスクリーンを使用しています。

- 蛍光灯スタンドであり、この根元に針金でフックを作りスクリーンを掛けます。

- 盆裁組合で発行いるカレンダーの裏面です。3分の2を艶消の黒のスプレーで塗装しました。色違いも可能ですが黒が無難です。

砥石類

以前から盆裁つくりの上手な人は、切れる刃物を使っていました。

洒落た小技の効いたプチ盆裁つくりに欠くことの出来ないのが

切れる使い易い刃物であり、それを作るのが各種砥石です。

「盆裁を見なくでも砥石を見れば盆裁のレベルが解かります」間違いありません。

- ドレッサー(平坦する砥石)

- 荒研ぎ砥石

- 仕上げ砥石(予備)

- 中研ぎ砥石

- 仕上げ砥石

- 砥石固定台

ブロックのサイズに合わせ砥石置き台を設置し、研磨中砥石が動かない様にすることが大事です。

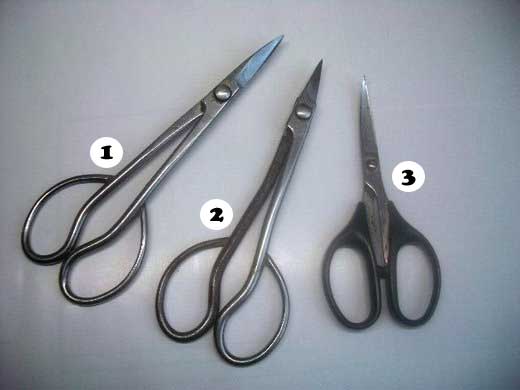

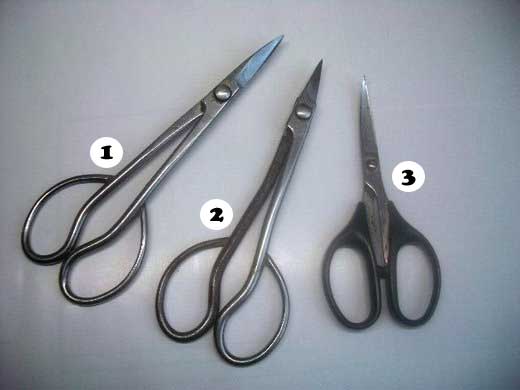

ハサミ類

ステンレス製ハサミを使用しています。

理由は鉄のハサミは錆易いため1日に何回も研ぐ必要があるためです。

ステンレス製にすることで少し切れ味は劣っても錆びのためだけで研ぐ必要は無くなりました。

然し、ステンレスでも焼入れしますので炭素含有もあり、多少は錆びます。

各々自分の手にヒットしたものを選定方。

- 通常用

- 小枝用

- ネット及び鉢上面の苔切りに使用する、ゴム切りハサミ。

ゴム切りハサミは、紙きり用の角度で研ぎ、粒度も600番の粗めで研ぐ。

又切り・コブ切り

(3)と(4)に付いては、ハードな使い方をしますのでメーカー品をお勧めします。

(1)と(2)は、強度より使い勝手の良いものを選定します。

尚、これ等の刃物で切った後は、切断面が粗く、ナイフ等で切直しが必要です。

- マタ切り

- マタ切り

- マタ切り

- コブ切り

小刀・専用刃物

これ等の刃物は、早期回復に欠かせない用具です。

- 市販小刀(玉鋼製)で杉や杜松の芽切りに突き切り用としても使用します。

- 鉄鋸の刃を2枚のタケで挟んだ小刀。

- 鉄鋸の刃製接木用刃物

- ジン削り用カール刃物

- 同 へール刃物(片手使い用)

- 同 R刃物(片手使い用)

- 市販彫刻刀

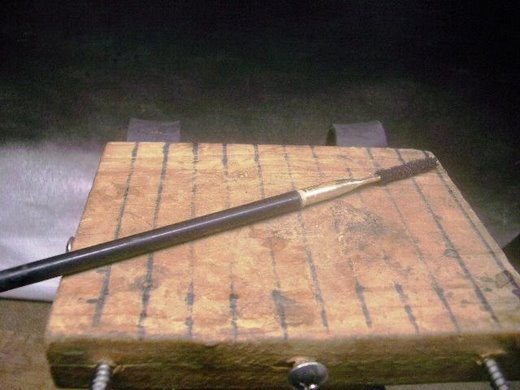

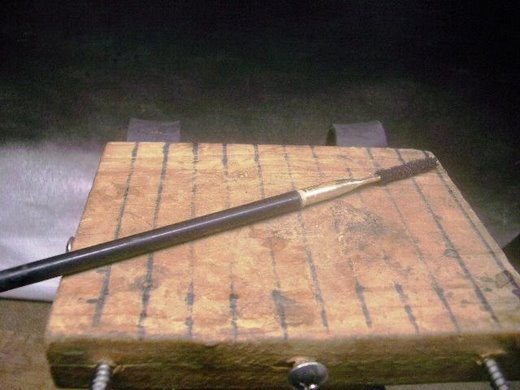

Rナイフ(小刀・専用刃物6番補足)

片手使いの工具であり、ジン付け、皮むき等の荒作業に不可欠。

鉄工所に友人がいれば製作依頼して下さい。

矢印部双方に切り刃があること。片手使いがポイントです

丸、平ナイフ(小刀・専用刃物補足)

ジン、サバ、腐り込み除去等使用範囲広い。

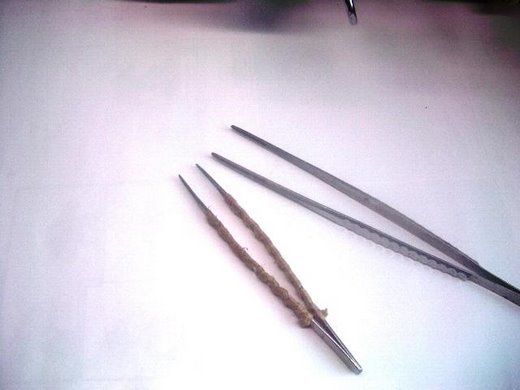

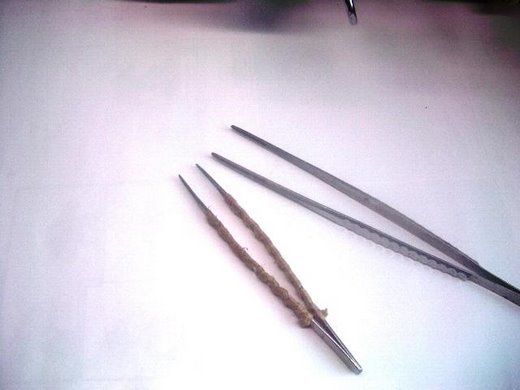

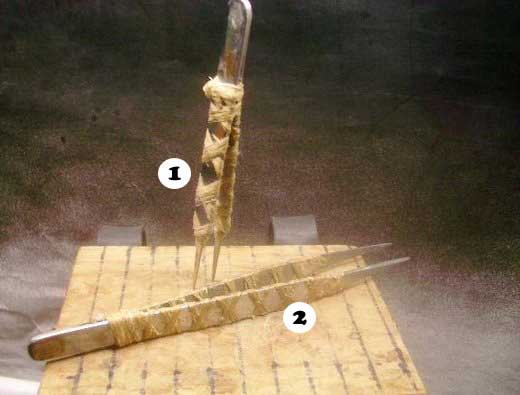

ピンセット

最重用具であり、それぞれ重要度から掲載します。先ず観察するために手にする用具

- 最細の小芽用(木へは刺さるレベル要)

- 通常作業用

- 少し頑固な作業(先端のコブラ形部カット)

- 裏や影作業用(医療用)

- 植え替え用(医療用)

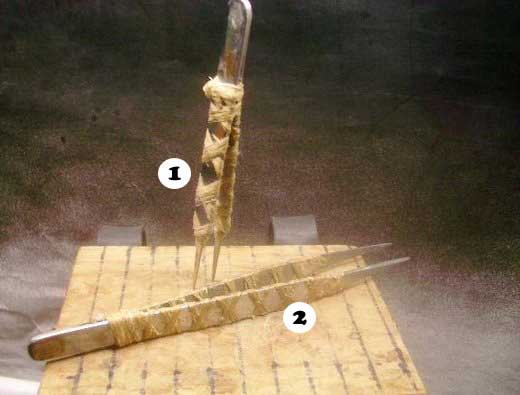

針金かけ用ピンセット

針金かけ用ピンセットです。定量的把握が出来ましたら、いよいよ樹に変化を付ける仕事ですが、先ずはアルミ線を使い幹や枝を引いたり、締めたりしてイメージを確実なものにし、それから本格的に針金をかけます。

針金かけは、かけ方により樹勢に大きな変化が得られ、枝の太さ調整等が可能です。

- 右に曲げる=時計回りにかける

- 左に曲げる=半時計回りにかける

- 枝を太くする=ソフトにかけ先端を上に

- 枝を太らせない=強くかけ先端を下に

ピンセット類の握りの位置に巻いてあるのは、藤の根を裂いたもの。

強度が強く、滑りとめ及び防寒材として使用しています。

ブラシ類

樹の隅々迄観察するための用具でありブラシ全て100円均一で購入。

(1)はマツゲを塗る時使用する様ですがプチ盆裁に最適。

ワイヤーブラシ

(1)を1本購入し、アルミパイプでプチ盆裁用に(2)、(3)を製作。

(2)の短毛が便利。

刷毛類

刷毛類は、植替え後の表土清掃及び鉢の清掃等に必要用具ですが(3)の大き目の絵筆を多く使います。すべて100円ショップで入手。

シュロ箒は(1)のような通常品を一つ購入し、(2)の様につくり分けると良い。日本産の細い毛足がプチ盆裁に適す。

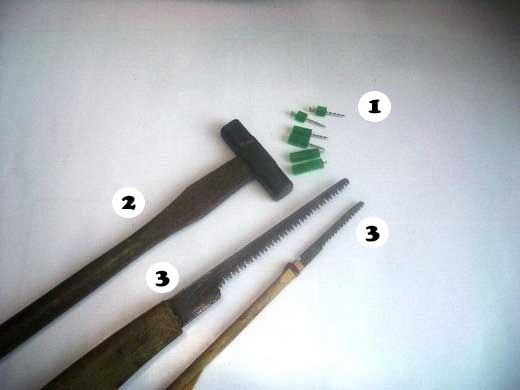

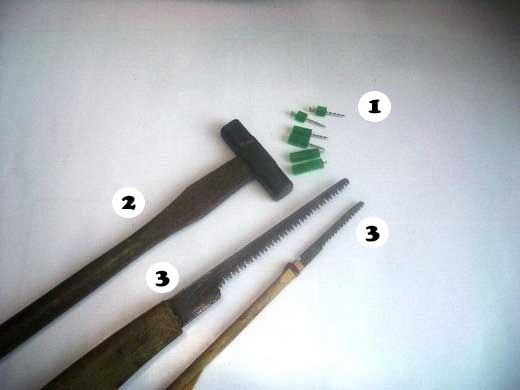

呼び接ぎ用具

呼び接ぎ用具は、樹の大きさの適合した大きさを選定願います。写真はプチ盆裁用です

- ベニヤ板等の接着用仮釘(太さに合わせ樹脂数変更します)

釘、画鋲、虫ピン等々比較し、最も優れる。

- ハンマー(釘の大きさに合ったもので)

- 回し鋸(殆んどこれで対応可能です)

- 特殊鋸(割高であり必要在りません)

※盆裁つくりの多くは、呼び接ぎ作業です。

ピンセット

構造は盆裁用と同じ

- 芽摘み用で細部用。

- 通常細針金かけ等に使用。

ブラシ

マツゲを化粧する時の用具ですがプチ盆裁には最適なブラシです。

用土入れ

100円ショップで売っているボウルとざるがセットになった物を簡易用土入れとして利用。

幾ら篩ってもミジンが出ます。

用土すくい

SUSのオタマ、左右何れも使用可。

消えかけている印はゴロ土の量を示す。

希釈トップジン用容器

トップジンM:グリセリン、2:1混合液用。

料理用容器で底に石入り、上下動きで液出る。

ハンドスプレー

ハンドスプレーの中に、バラスを一握り入れ、攪拌、洗浄時シェイクすればOK

測定類

目視出来る状態になりましたら感覚ではなく測定具を使い定量的に観察(把握)します。

特に初心者は、定量的把握と黄金比等美の定義に従って盆裁に取り組むことが、良い盆裁を作る早道であり、何十年もの経験者を一瞬で抜き去ります。

KKD(勘と経験と度胸)職人=愚かなものつくりをする人。

ノギスの最小メモリはミリ単位で充分です。

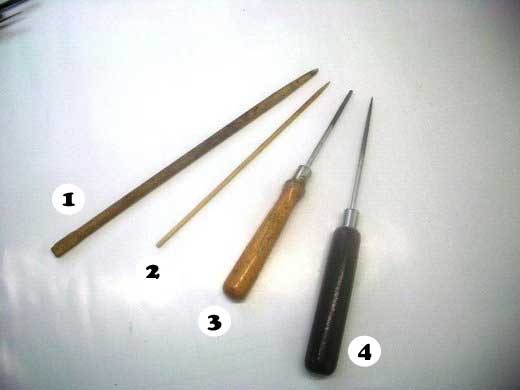

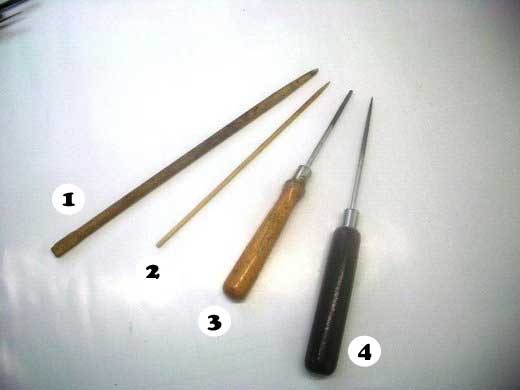

千枚通し類

昔は(1)?(2)の竹バシや竹クシが主流でしたが、今は、(3)?(4)の千枚通し二本Gは在れば植替え時の用土すきこみ、鉢と盆裁の固定時針金を通す下穴つくり等全てOK。

何より100円が良いです。

(3)は先端を直角の切り落とし、すきこみ用、(4)は先端のみを研ぎ落とし安全対策。

千枚通し(3?4拡大)

竹串の代わりで折れる心配なく安全

- 用土すき込み用は途中で切る。

- ガイド孔用

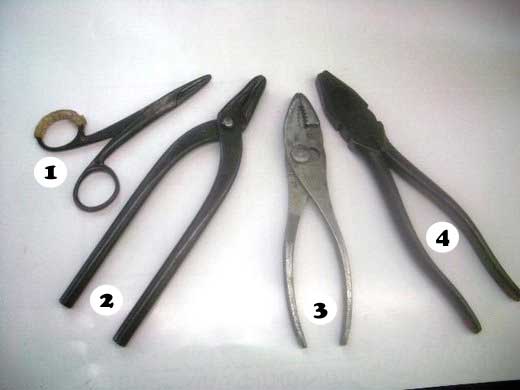

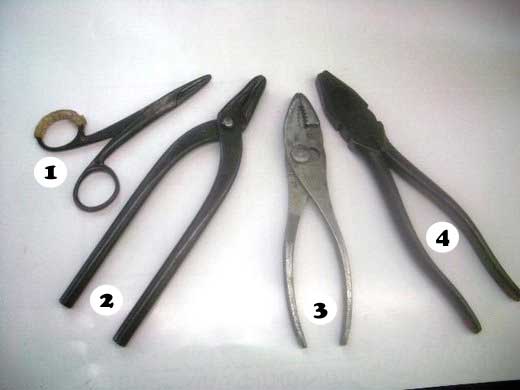

ヤットコ類

特にメーカー品である必要はありません。

(1)は掴む部分の内側をRに修正し、針金かけ後微細な曲げをするときに使用しています。

(3)のプライヤーの掴む先端を(2)のヤットコと同形状のRに修正しますと、幅広い使い方が出来便利です。

(1)と(3)が在れば、ほとんどの作業が出来ます。

改造プライヤー(ヤットコ類3の拡大)

100円ショップにもあります。

矢印部をグラインダーでRにすれば盆栽用ヤットコより使用範囲が広いです。

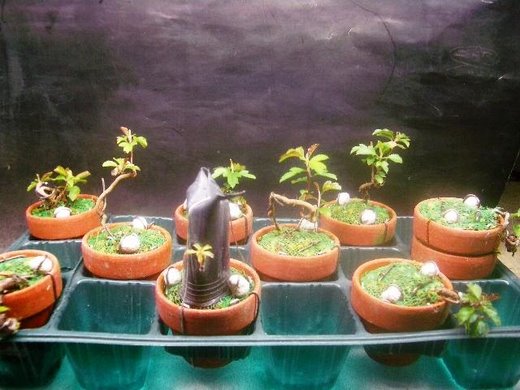

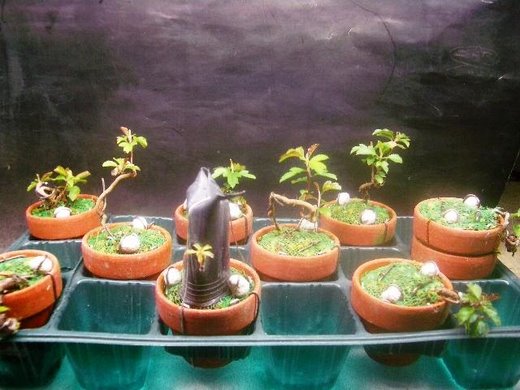

転倒防止

苗木用トレーを使用した転倒防止。底をカットすると水はけ良い。

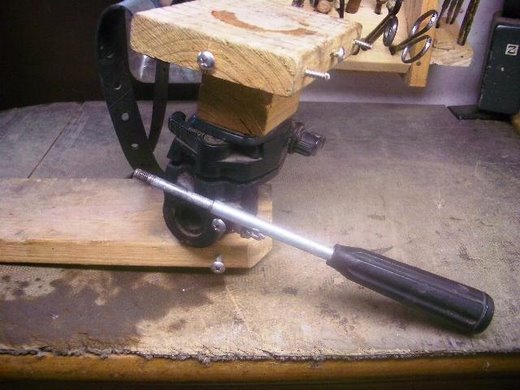

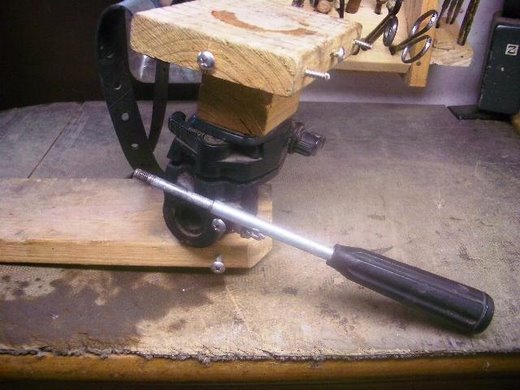

作業台にについている回転台はカメラの三脚を利用。

木片で作った固定台は何度でもワンタッチで交換可能になっています。

矢印の箇所はアンカーネジ1本止めで稼動自在に。

長いレバーを短いボルトにし、調整で直接位置変更可。

矢印の借り肩がみそ。

台は長方が良く、台上に1センチ幅の碁盤目を付けるとサイズ比較可能。

1、部品費

| 項目 |

金額 |

| SUS灌水槽 |

12,200円 |

| 貯水槽 |

2,980円 |

| 揚水ポンプ |

2,000円 |

| 24時間タイマー |

5,980円 |

| 台用パイプ及びソケット |

11,111円 |

| ストップバルブ |

3,150円 |

| その他部品等 |

5,822円 |

| 合計 |

43,243円 |

2、製作時間

8時間

3、取り扱い方法

1、台を水平に置く(調整ねじで)

2、貯水槽に水道水を入れる満タンに

3、電源を差し込む

4、タイマーを今の時間に合わせる

5、タイマーの灌水実施時間にタイマードック(白、赤)セットする

6、タイマーのON:OFFを設定する

7、タイマーのダイヤルを右に回し揚水ポンプを稼動させる

8、揚水ポンプの吐出量を見ながらストップバルブを少しずつ開き吐出量と排出量を調整する

9、吐出量と排出量のバランスが取れたところでタイマーを今の時間に合わせる。

4、停電時の安全策

電池式タイマーバルブ(自動灌水バルブ)を設置し、貯水槽にはフローとバルブを設置することをお勧めします。

尚、SUS灌水槽以外はホームセンターで購入しました。

これで安心して旅行も楽しめ、心行くまで小品盆栽がお楽しめます。

でも、在宅中は、各鉢の乾燥度合いを見て手動による灌水をお願いします。